En su libro «La Conquista del

Perú», William H. Prescot describe cómo Francisco Pizarro y

sus hombres derrotaron al Imperio Incaico. Pizarro había hecho

varios viajes preparatorios al Perú, sin embargo eligió 1532

para su hazaña puesto que ese año había muerto el Inca y sus

dos hijos estaban entrampados en una guerra civil por la

sucesión.

Cuando Pizarro se estableció en la Isla Puna la guerra había terminado. Atahualpa había vencido y se encontraba a la cabeza de los Incas.

Al conocer la noticia, los conquistadores trasladaron su base a Piura (hoy San Miguel de Piura). El 24 septiembre de 1532 dejaron el lugar para emprender una ataque contra el Inca. Prescott destaca en su libro la cita del secretario de Pizarro: «Después de cruzar las suaves aguas de Piura el pequeño ejército continuó avanzando sobre territorio cruzado por varios arroyos».

Esta sentencia da a conocer un hecho interesante, pues el río Piura permanece seco entre julio y diciembre de cada año, excepto en los períodos de mayor intensidad de El Niño. Prescot afirma que una situación normal, por este camino, Pizarro y su gente habría muerto de hambre y sed, por lo que concluye que la caída del Imperio Inca fue facilitado o quizá acelerado por El Niño de 1532.

Esta es, tal vez, una de las pocas apreciaciones

positivas sobre este evento oceanográfico, considerado una

catástrofe por la magnitud de anomalías que se asocian a él y

por sus impactos negativos en la agricultura, la pesca e

infraestructura.

El Niño

Existen innumerables registros sobre la ocurrencia de El Niño en los últimos doscientos años; sin embargo la atención de los científicos sobre este evento comenzó a acrecentarse después de 1982-83, cuando éste se presentó con mayor fuerza en este siglo.

El Niño -dice el docente del departamento de Oceanografía, Marco Salamanca- es una corriente de agua que se origina en El Ecuador y que se desplaza a lo largo de esa zona hacia la costa a través del Pacífico. Se caracteriza por sus altas temperaturas y concentración salina.

El calentamiento del océano -que va de entre 3 a 5 grados sobre la temperatura normal- provoca cambios en la productividad oceánica y en la composición de la población marina, «porque asociadas a esta masa de agua, la corriente arrastra su propia fauna, propia de ambientes tropicales y subtropicales». Por otro lado, dice Salamanca, la alta salinidad obliga a las especies a desplazarse hacia otros lugares.

El Niño también ocasiona variaciones en la composición química de las aguas. La salinidad altera la estructura de los gases, por lo tanto afecta la densidad de las aguas, generando anomalías en su circulación normal.

Del mismo modo, dijo, se observa una onda -alteración de los fluidos- planetaria que ha generado una variación de las mareas por sobre su nivel normal. Mareógrafos chilenos han detectado una mayor altura de las mareas a lo largo de varios kilómetros en la costa.

Antes los cambios climatológicos y oceanográficos que ocurrían cada ciertos años eran explicados sólo a partir de la presencia de estas aguas cálidas en la costa suroccidental del Pacífico.

Sin embargo, Salamanca explica que El Niño es la manifestación oceanográfica de un fenómeno meteorológico de escala global, denominado Enso -El Niño Southern Oscillation- que afecta a todo el Océano Pacífico.

Salamanca manifiesta que a pesar de su carácter irregular, El Niño tiene cierta periodicidad -ocurre cada dos o siete años- y que aunque se puede predecir su ocurrencia -a través de algunos indicadores- no se puede determinar las características con que se presentará en cada ocasión.

La Oscilación Sur

El investigador del Laboratorio de Geofísica de Dinámica de Fluidos, George Philander, en su libro «El Niño, la Niña and the Southern Oscillation» señala que, desde un punto de vista oceanográfico, El Niño es causado por cambios en los vientos sobre la superficie del Océano Pacífico en la zona tropical. Sin embargo es difícil establecer a qué se deben sus fluctuaciones interanuales.

Los esfuerzos por describir los cambios en los vientos y por documentar la variabilidad de su circulación, tanto en el trópico como a nivel global, comenzó hacia finales del siglo pasado. Las investigaciones iniciadas por Sir Gilbert Walker no fueron motivadas por El Niño sino por los desastres -inundaciones y hambrunas - ocasionados por el debilitamiento de los Monzones. Gilbert llegó a establecer que existía una variación interanual entre las presiones sobre el Océano Indico y el Este del Pacífico en el Trópico. Estos cambios irregulares es lo que se conoce como Oscilación Sur

Enso es el resultado de la interrelación de una serie de fenómenos meteorológicos que involucran factores como temperatura, presión y vientos, pero aún no es posible establecer dónde y cómo se origina.

Para explicar cómo se manifiesta el Enso, el físico Dante Figueroa toma como punto de partida la presión. La Oscilación Sur, dice, tiene que ver con las variaciones en la diferencia de presión entre el suroeste y sudeste del Pacífico.

Normalmente la presión es más alta en América del Sur y más baja en la zona de Australia. Esto es lo que permite el desplazamiento de los vientos Alisios sobre el Pacífico en dirección este-oeste.

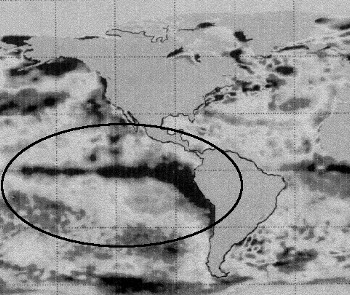

Cuando disminuye la diferencia de presión entre ambas zonas, los vientos se debilitan y -debido a que en el Pacífico suroriental las aguas presentan una altura superior en medio metro con respecto a la costa suroccidental- comienza a desplazarse por el Ecuador una masa de aguas cálidas, de oeste a este, hacia la costa peruana. Esta es conocida como El Niño. En situaciones normales de presión los Alisios actúan como contenedores de las aguas en esa zona.

En resumen, señala Figueroa, indicadores de la presencia de El Niño pueden ser la disminución de la diferencia de presión entre Pacífico sureste y suroeste; el debilitamiento de los vientos; el incremento de la temperatura en las aguas frente a la costa peruana(por la presencia de aguas tropicales) y aumento del nivel del mar (por el desplazamiento de las aguas desde el oeste); sin embargo, señala Figueroa, no es posible predecir la ocurrencia del fenómeno, «puede hacerse con relativa seguridad dos o tres meses antes».

Las lluvias

El aumento de las precipitaciones en la zona tropical de la costa sudamericana, explica el físico, se debe a que tiende a llover más donde hay más evaporación «y hay más evaporación donde el océano está más caliente, por eso cuando las aguas cálidas se desplazan hacia Perú tiende a llover más en Perú».

Figueroa indica que no es ésta la causa del aumento de la pluviosidad que se observan en Concepción. De acuerdo a los registros estadísticos existentes, cuando se presenta El Niño en la zona llueve más en invierno y primavera, lo que se relaciona con un incremento de la frecuencia de frentes meteorológicos y no con el aumento de la temperatura en el mar.

Pero lo que ocurre en el Pacífico Central se relaciona a los cambios que se presentan en otros lugares del planeta. Existen teleconexiones climáticas que asocian la presencia de El Niño con innundaciones en el noroeste de Brasil, norte de Perú y, en algunos casos, suroeste de Estados Unidos con los períodos de sequía en Australia, América Central, Indonesia y Filipinas.

Tal como no es posible determinar cuándo y cómo se inicia El Niño, tampoco se puede precisar cómo termina. La situación comienza a normalizarse cuando las agua fría empiezan a desplazarse por la costa sudamericana desde el sur hacia el norte.

Los impactos en la Pesca

El docente del departamento de Oceanografía, Marco Antonio Retamal explica que la presencia de El Niño en las costas del Pacífico Occidental produce un impacto negativo en los hábitats de las poblaciones marinas. Las aguas cálidas que se desplazan desde el Ecuador obligan a especies como jurel, sardina común y anchoveta a buscar temperaturas apropiadas para su supervivencia. De esta forma, las especies se desplazan hacia mayores profundidades o mar adentro, donde las temperaturas son más bajas.

Los animales adultos -señala- buscan la isoterma más baja, que es de 15 grados celsius. Normalmente esta isoterma se ubica entre los 50 y 60 metros de la superficie del agua; El Niño de 1982 hizo que ésta se trasladara entre los 200 y 300 metros de profundidad.

Retamal afirma que a pesar de que El Niño representa un problema para la supervivencia tanto peces como moluscos -especialmente para huevos y larvas- la pesca no se reciente en forma instantánea, pero las predicciones para el próximo año es que habrá una disminución de la pesca». Pero también hay algunos efectos benignos. Según antecedentes del anterior evento, algunas especies como la sardina española, los ostiones y la merluza registraron mayores volúmenes de población.

En el caso de Perú, dice Retamal, la ocurrencia de un Niño fuerte puede llegar a provocar la desaparición temporal de la anchoveta. En 1982-83 los volúmenes de captura descendieron de 11 a un millón de toneladas.

Se estima que, en términos globales, El Niño de 1982-83 generó pérdidas superiores a los 4 mil millones en la producción agrícola y pesquera, infraestructura y sociales de dólares en la región del sudeste del Pacífico.

Otros efectos

A las lluvias o sequías que se asocian a El Niño se agregan otros efectos que son menos notorios.

Por los cambios que genera en las mareas, el día alarga su duración en un milisegundo. En términos astronómicos es bastante, pues -dice Figueroa- El Niño logra variaciones en la duración del día lo que, por efectos de la disminución en la velocidad de rotación de la tierra, ocurre en un siglo. Luego que El Niño se retira, el día recupera su duración normal.

-Puede intensificarse la aparición del Hanta, no porque El Niño lo traiga sino que, producto de las inundaciones, la disponibilidad de alimento en las zonas no pobladas o rurales disminuye, por lo que los roedores emigran a las ciudades, aumentando la probabilidad de contacto.

-Pueden aparecer enfermedades infecciosas como la malaria o el cólera (dependiendo de la región). Esto puede ocurrir porque por efecto de las inundaciones las aguas dulces pierden calidad. Sacado de la URL http://www.udec.cl/panorama/p259/P21.HTM